歯列矯正におけるワイヤー調整の段階は?治療の進み方を解説します【日本歯科静岡院長が解説!】

歯列矯正は、見た目の美しさや噛み合わせの機能性を高める治療として人気です。特にワイヤー矯正では、矯正用のワイヤーを交換・調整していくことで歯を適切な位置に導きますが、どのような段階を経て治療が進むのかイメージできない方も多いでしょう。本記事では、ワイヤー矯正の各段階やプロセス、使用されるワイヤーについて解説します。

歯列矯正におけるワイヤー調整の基本

ワイヤー矯正では、歯に装着したブラケットを通してワイヤーを取り付け、その力で少しずつ歯を動かしていきます。歯の移動には段階があり、それぞれの段階に適したワイヤー調整が必要です。適切なワイヤー調整が矯正治療の成功を左右する重要なポイントとなります。

ワイヤーの役割と仕組み

矯正用ワイヤーは、ブラケット(歯に装着する小さな装置)と連結して歯を正しい位置に動かす重要な役割を果たします。ワイヤーの調整により、歯に適切な力を加えて少しずつ理想的な位置へ動かしていきます。

また、ワイヤーには素材や太さに違いがあり、それぞれ矯正の各段階に合わせて設計されている点が特徴です。治療の進行状況に応じてワイヤーを交換することで、歯の移動をスムーズに進め、痛みや違和感を極力抑えながら治療を継続していきます。

ワイヤー矯正の段階別の特徴

ワイヤーは素材や太さなど、さまざまな種類があり、治療段階に応じて使い分けられます。以下では代表的な素材と太さの違いについて解説します。

初期段階の特徴

初期段階では、歯の動きが少ないため、比較的細いワイヤーを使用します。主な目的は歯を少しずつ正しい方向へ動かし始めることで、強い力をかけないよう慎重に進めます。

この段階は、歯や歯茎がワイヤーに慣れていく準備期間でもあります。初期に強すぎる力をかけると、歯茎に負担がかかり痛みが生じることがあるため、優しい力を中心に矯正が進んでいきます。徐々に違和感は減りますが、痛みが続く場合は歯科医師に相談しましょう。

中期段階の進め方

歯がある程度動くと中期段階に入り、理想的な位置に近づけながら、全体の噛み合わせバランスを整えていきます。この段階では、ワイヤーの太さや材質を少し変更し、歯列全体をコントロールする力を強めることがあります。

中期段階では、歯の位置だけでなく上下の噛み合わせの調和も考慮しながら調整を行います。患者さんによっては矯正用ゴムを併用し、力の方向を微調整して噛み合わせの改善を促すこともあります。定期的な調整を受けることで、治療がより効率的に進められるでしょう。

終盤段階の仕上げ

終盤では、ほぼ理想の位置に達した歯を微調整し、後戻り防止のための安定化を行います。特殊形状の精密なワイヤーを使用して、歯の間隔や噛み合わせを最終的に整え、仕上がりをより正確に近づけます。

また、矯正治療が完了しても、すぐにワイヤーやブラケットを完全に外すわけではありません。後戻り防止のために保定装置(リテーナー)を装着し、歯の位置を安定させる期間を十分に設けることが重要です。安定化期間を守らないと、苦労して整えた歯並びが元に戻る可能性が高まります。

矯正ワイヤーの種類と特徴

矯正治療は大きく3つの段階に分かれ、それぞれの段階で使用するワイヤーの種類や太さ、調整方法が異なります。一度にすべての歯を動かすのではなく、段階的に進めることで痛みを抑えつつ、より効果的に歯並びを整えられます。まずは初期段階から順に見ていきましょう。

素材による違い

矯正ワイヤーには主にステンレス、ニッケルチタン、βチタンの3種類の素材が用いられます。それぞれ強度や柔軟性に違いがあり、治療の進み具合や患者さんの状態に合わせて使い分けられます。以下では、代表的な素材ごとの特徴についてご紹介します。

| 素材 | 特徴 |

|---|---|

| ステンレススチール | 強度が高く歯をしっかり動かせますが、硬いため痛みを感じやすいことがあります。 |

| ニッケルチタン | 柔軟性が高く、歯や歯茎への負担が少ないため、初期段階でよく使用されます。 |

| βチタン | ステンレスより柔軟で金属アレルギーが起きにくく、中期以降の微調整に適しています。 |

矯正ワイヤーは治療段階に応じて適切に選択することが重要です。個人の歯並びの状態やアレルギーの有無、治療目標に合わせて素材や太さを変えていくため、定期的な診察で適切なワイヤーへ交換していくことが大切です。

ワイヤーの太さと効果

ワイヤーの太さによって、歯にかかる力が変わります。太いワイヤーは強い力で歯を動かしますが、痛みを感じやすくなることもあります。逆に細いワイヤーは歯にかかる力が少なくなるため、痛みや違和感は減りますが、歯の移動速度がやや緩やかになる場合があります。

通常は初期に細いワイヤーから始め、中期から終盤にかけて徐々に太いワイヤーへ変更して歯並びを整えます。噛み合わせを最適化するため、ワイヤーの太さをこまめに調整することもあります。

ワイヤーの形状による効果

ワイヤーは単に直線的なものだけではありません。歯の移動方向や治療目的によって、様々な形状のワイヤーが使い分けられています。形状の違いは見た目だけでなく、歯にかかる力の方向や強さに大きく影響します。適切な形状を選ぶことで、より効率的な歯の移動が可能になります。

様々な形状とその目的

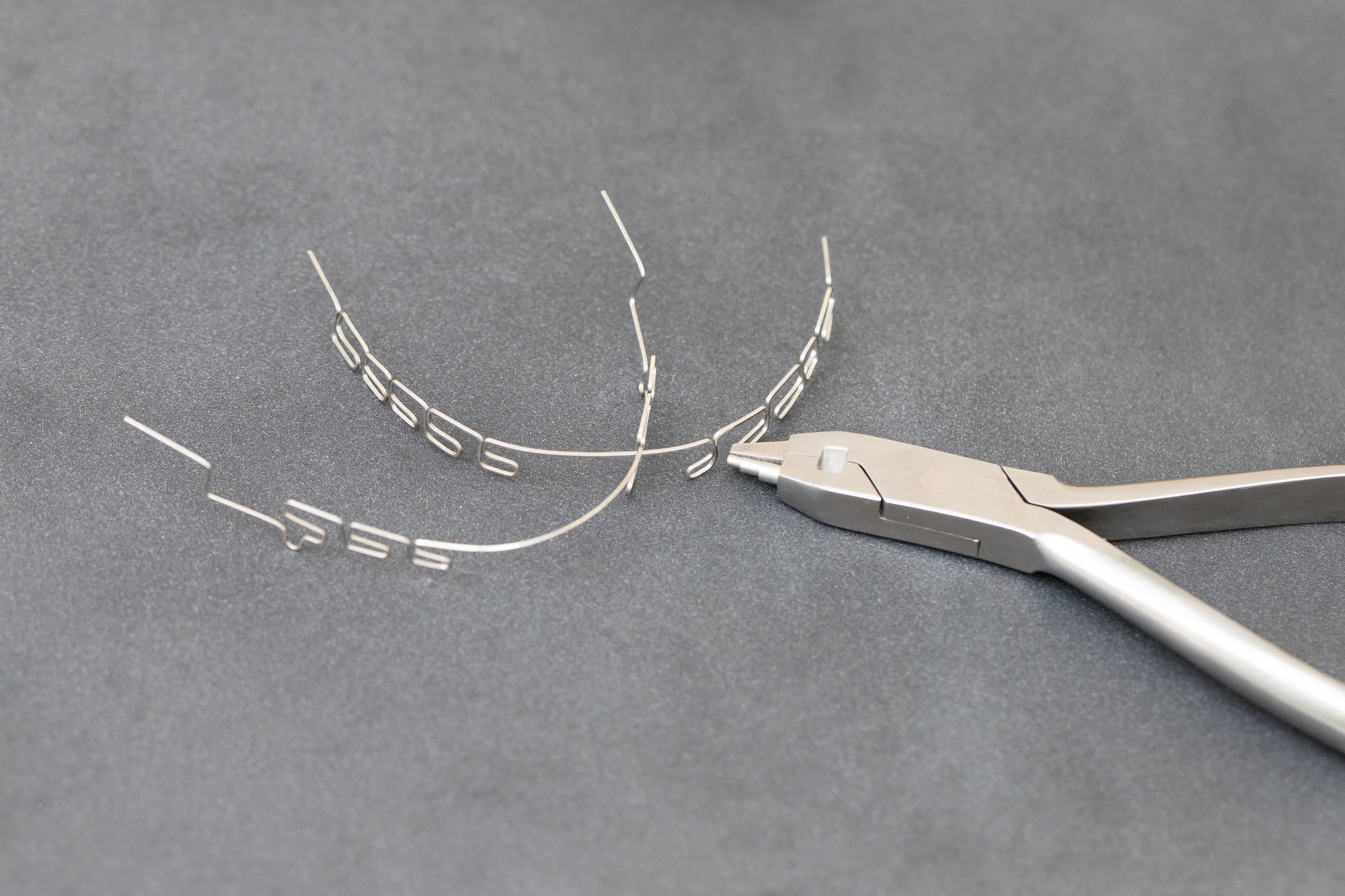

ワイヤーには様々な形状(アーチ型、ループ型、スプリング型など)があります。アーチ型は歯列全体の調整に、ループ型は特定の歯を集中的に動かす際に使用されます。スプリング型は隙間を埋めたり、歯の回転を修正したりといった微調整に使用されることがあります。

形状によって歯にかかる力の方向や強さが変わるため、担当の歯科医師は患者さんの歯並びを見極めて最適な形状のワイヤーを選択します。個人の歯並びに合わせたワイヤー選択で、効率的に理想の歯列に近づけられるのです。

ワイヤーの審美性

矯正治療中の見た目は多くの方の気がかりです。従来の金属製ワイヤーは目立ちやすいため、治療に踏み切れない方もいらっしゃいます。しかし現在では、見た目への配慮から様々な審美的な選択肢が用意されています。ワイヤーの色や素材を工夫することで、矯正中でも自信を持って笑顔になれる方法があります。

目立ちにくい選択肢

目立ちにくさを求める方のために、白や透明のコーティングをしたワイヤーもあります。金属色より目立ちにくいため、見た目を気にする方に人気です。ただし、コーティングが剥がれることや、通常より費用が高くなる場合があります。

また、カラフルなゴムを活用して自分好みの色合いにアレンジすることも可能で、お子さまや若い方にとっては、矯正へのやる気を高めるきっかけになります。見た目の違和感を少しでも減らしたい方は、こういった審美性の高いワイヤーやゴムを検討してみると良いでしょう。

効果的な通院とケア

矯正治療の成功には、適切な通院スケジュールとホームケアが欠かせません。定期的な調整を受けることで、治療が予定通りに進み、問題を早期に発見できます。また自宅でのケアと併せて行うことで、矯正装置の効果を最大限に引き出し、治療期間を短縮できる可能性もあります。適切な通院とケアのポイントを確認しましょう。

定期調整の重要性

ワイヤー調整は通常4~6週間ごとに行いますが、治療の進み具合や個人の予定に合わせて調整します。定期通院での適切なワイヤー交換と調整が、最終的な仕上がりの質を左右します。

痛みや違和感、ワイヤーの異常がある場合は、すぐに歯科医院に相談しましょう。ワイヤーのトラブルを放置すると、口腔内の粘膜を傷つけたり、歯の移動に悪影響を及ぼす恐れがあります。

通院時のチェックポイント

通院時には、歯科医師とコミュニケーションを取りながら以下のポイントを確認しましょう。

- ワイヤーがきちんとブラケットに装着されているか

- ゴムなど補助装置の使用方法に誤りはないか

- 歯茎の腫れや出血などトラブルが起きていないか

- 歯磨きやケアの方法で分からない点はないか

こうした情報をこまめに共有することで、スムーズに治療が進みやすくなります。治療は歯科医師だけでなく、ご自身も経過を理解して取り組むことが成功への近道です。

まとめ

矯正治療で行うワイヤー調整は、初期・中期・終盤の各段階で必要な力や材質を使い分けながら、歯並びや噛み合わせを理想の状態に近づける重要なプロセスです。治療中は定期的に通院して微調整を行う必要があるため、歯科医師としっかりコミュニケーションをとり、不安や疑問を遠慮なく相談しましょう。着実に段階を踏んでワイヤーを調整することで、より効率的かつ快適に歯列矯正を進められます。

日本歯科静岡では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのマウスピース矯正を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。