歯並びが気になるとき、「この程度なら大丈夫かな」「矯正治療を受けるべきなのか」と悩む方は少なくありません。見た目が気になっても、すべての歯並びが治療対象とは限りません。一般的に許容される範囲と治療が推奨される明確なラインが存在します。本記事では、歯科医師の視点から歯並びの許容範囲と矯正治療が必要な基準について、審美面・機能面の両方から詳しく解説いたします。

歯並びはどこまで許せる? 基準を知ろう

歯並びをどこまで許せるかを判断するには、見た目の美しさだけでなく、お口の機能や健康面への影響を総合して考える必要があります。

見た目の面で歯並びをどこまで許せるか

見た目の面では、軽いガタつきや小さな隙間程度の歯並びなら「このくらいなら許せる」と感じる人が大半です。具体的には、前歯のわずかな重なりや2mm以下の隙間、わずかな八重歯などが該当します。これらは個性として受け入れられることも多く、必ずしも治療が必要というわけではありません。

また、日本では古くから八重歯に対して比較的寛容な文化があり、チャームポイントとして捉えられることもあります。ただし、国際的な基準では八重歯も不正咬合として扱われるため、将来的な海外生活や国際的な環境での活動を視野に入れるなら矯正を検討すると安心です。

機能面で歯並びをどこまで許せるか

機能面でどこまで許せるかは、噛む・話す・磨くが問題なくできるかが最大のポイントです。歯並びに多少の乱れがあっても、食事・発音・歯磨きに支障がなければ、機能面では許せる範囲と判断します。

さらに、顎関節に負担をかけない噛み合わせであることも重要な条件です。上下の歯が適切に接触し、顎の動きがスムーズであれば、多少の歯列不正があっても機能上の問題は少ないとされています。

年齢による許容範囲の変化

年齢によっても「この歯並びはどこまで許せるか」の基準は変わります。お子さまの場合は成長とともに自然に改善される可能性があるため、経過観察が適切な場合もあります。一方、成人の場合は現在の状態から自然に改善されることは期待できないため、治療の必要性を慎重に見極めます。

特に高齢の患者さまでは、歯周病の進行や歯の移動により歯並びが変化することがあります。この場合は、残存歯の保護と口腔機能の維持を最優先に考えた治療方針を検討することが重要です。

矯正治療が必要な歯並びの基準

一方で、健康面や生活の質に明らかな影響を与える歯並びについては、矯正治療が勧められます。

重度の叢生と歯列不正

歯の重なりが大きい場合は、虫歯や歯周病のリスクを大幅に高めるため、矯正治療が強く推奨されます。ブラシが届かずプラークが溜まると将来の歯の喪失リスクも急上昇します。

また、歯列から大きく外れた位置にある歯や、隣接する歯と接触していない孤立した歯なども治療対象となります。これらの歯は清掃が困難であるだけでなく、咀嚼時に適切な役割を果たせないため他の歯へ負担をかけます。

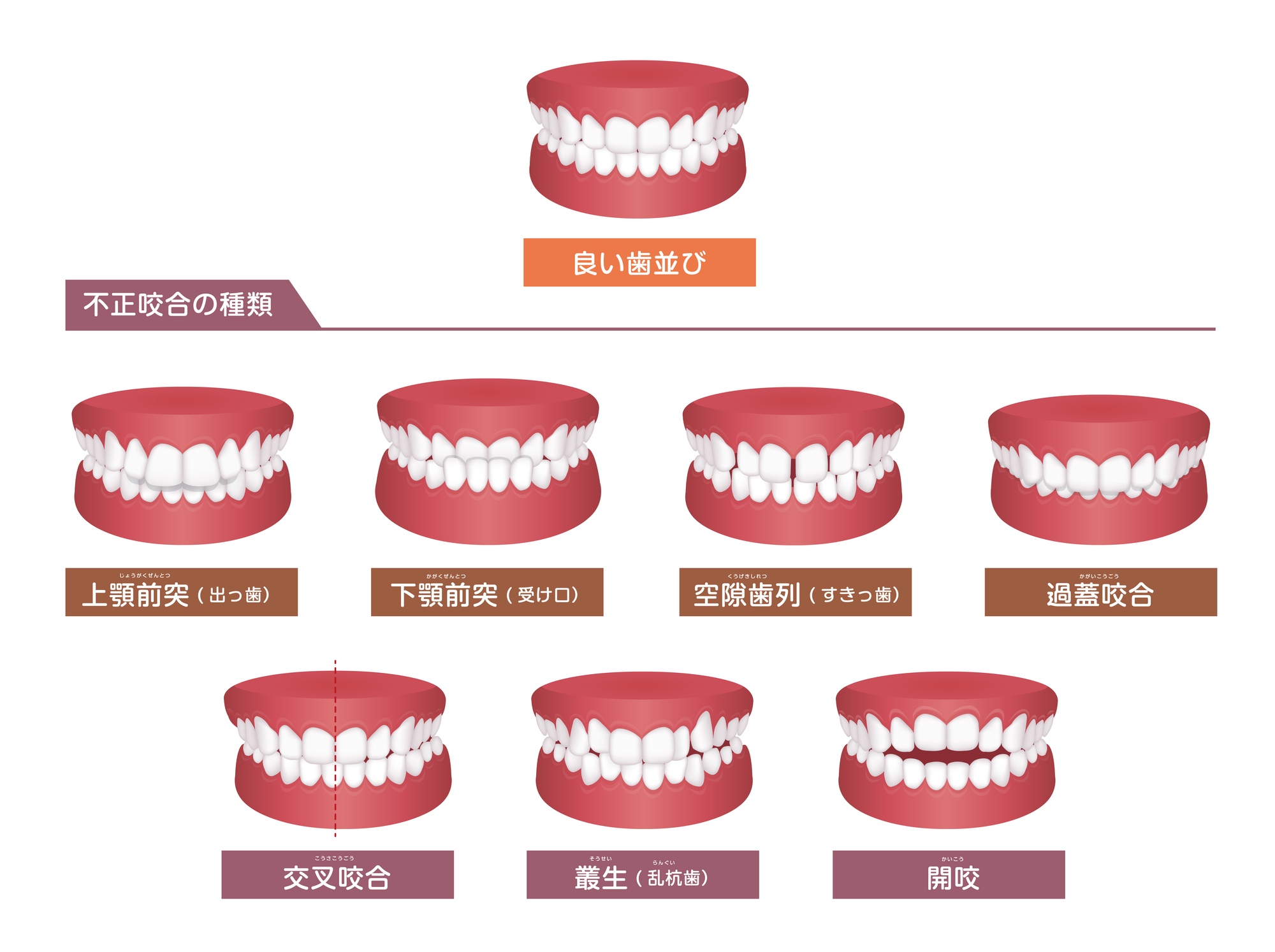

噛み合わせの異常

出っ歯・受け口・前歯が閉じない噛み合わせ・深過ぎる噛み合わせなどは機能障害を招くため矯正が必要です。

これらの不正咬合は、噛む力や顎関節への過度な負担、発音障害などを引き起こし、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。早期の治療により、これらの機能障害を予防し、生活の質の向上が期待できます。

顎関節に痛みが出ているケース

歯並びが原因で顎の痛みや関節音が出ている場合は早急な矯正が必要です。放置すると症状が悪化し、慢性的な痛みや機能障害につながる恐れがあります。

特に、片側噛みや歯ぎしりがある人は、歯並び改善で症状が軽くなるケースが多いです。

歯並びが健康に与える影響

歯並びの問題は単なる見た目の問題ではなく、全身の健康にも影響を与える可能性があります。

虫歯・歯周病リスクの増大

歯並びが悪いと歯ブラシやデンタルフロスが届かずプラークが溜まり、虫歯・歯周病リスクを大きく上げます。特に重なり合った歯の間や、飛び出た歯の周辺は清掃が困難になります。

統計的に見ても、歯並びの悪い方は虫歯の発生率が約2倍高く、歯周病の進行も早い傾向にあります。これは長期的には歯の喪失リスクの増大につながるため、予防的な観点からも矯正治療の検討が重要です。

咀嚼機能への影響

適切な歯並びは効率的な咀嚼に不可欠です。歯並びが悪いと食べ物を十分に噛み砕けず胃腸に負担がかかり、特定の歯だけが摩耗・破折するリスクも上がります。

咀嚼機能の低下は栄養摂取にも影響し、特に高齢になってからの健康維持に大きな問題となる可能性があります。若いうちから適切な歯並びを維持することは、将来の健康投資としても重要な意味を持ちます。

発音・コミュニケーションへの影響

歯並びは発音にも大きく関わっています。特にサ行、タ行の発音では舌と歯の位置関係が重要で、乱れた歯並びだと明瞭に発音しづらく社会生活に影響します。

また、歯並びにコンプレックスを感じることで、笑顔を見せることに抵抗を感じたり、人前で話すことを避けたりする行動変化が見られることもあります。これらの心理的影響も健康的な社会生活を送る上で重要な要素です。

歯並びのセルフチェックポイントと歯科医師への相談タイミング

自分や家族の歯並びがどこまで許せるか客観的に判断するための具体的なチェックポイントをご紹介します。

日常生活でのチェックポイント

まずは食事の際に噛みにくさを感じるか、頬や舌を噛んでしまうことが頻繁にあるかを確認してください。これらの症状がある場合は、噛み合わせに問題がある可能性が高いです。

また、歯磨きの際に歯ブラシが届きにくい部位があるか、フロスが通しにくい箇所があるかも重要なチェックポイントです。清掃が難しい部位があれば将来の虫歯・歯周病リスクを考え、矯正治療を検討しましょう。

| チェック項目 | 正常な状態 | 要注意サイン |

|---|---|---|

| 食事時の咀嚼 | 違和感なく噛める | 片側でしか噛めない、痛みがある |

| 発音 | 明瞭に話せる | サ行・タ行が不明瞭 |

| 歯磨き時の届きやすさ | 全ての歯に届く | 届かない部位がある |

| 顎の動き | スムーズに開閉できる | 関節音、痛み、開口障害 |

歯科医師への相談が必要な症状

以下のような症状がある場合は、早めに歯科医師にご相談いただくことをお勧めします。慢性的な顎の痛みや開口時の関節音、頻繁な頭痛や肩こりは歯並び・噛み合わせ不良が原因かもしれません。

特にお子さまの場合は、指しゃぶりや舌癖、口呼吸などの習慣が歯並びに影響します。これらの習慣が見られる場合は早期の相談が重要です。適切な時期に介入することで、将来的な歯列不正の予防や軽減が期待できます。

年齢別の相談タイミング

乳歯期(3~6歳)では、明らかな受け口や開咬が見られる場合は早期の相談が推奨されます。混合歯列期(6~12歳)は矯正治療の最適な時期とされており、この時期に一度歯科医師の診察を受けることをお勧めします。

成人は歯並びが気になり「どこまで許せるか」と悩んだ時点でいつでも相談可能です。近年は成人矯正の技術も進歩しており、年齢に関係なく効果的な治療が期待できます。ただし、歯周病がある場合は事前の治療が必要になることもあります。

歯並びを直す主な矯正法

現在の矯正治療には多様な選択肢があり、患者さまの状態やライフスタイルに応じて最適な方法を選択できます。

ワイヤー矯正(オーソドックスな方法)

ワイヤー矯正は最も確実性の高い治療法で、重度の歯列不正や複雑な噛み合わせの問題にも対応可能です。金属ブラケットに加えて、目立たないセラミックや裏側(舌側)矯正を選ぶこともできます。

治療期間は一般的に2~3年程度ですが、症例によって異なります。効果は高い反面、装置の見た目や清掃の困難さなどのデメリットもあるため、ライフスタイルとの兼ね合いを考慮した選択が重要です。

マウスピース型矯正装置

透明なマウスピースを段階的に交換しながら歯を移動させる治療法です。装置が目立たず、取り外し可能なため、従来の矯正治療のデメリットを軽減できます。軽度から中等度の歯列不正に適しています。

マウスピース矯正は患者さまの協力度が治療成果に大きく影響するため、決められた装着時間を守れることが治療成功の鍵となります。1日20時間以上の装着が必要で、自己管理が成功の鍵です。

部分矯正という選択肢

前歯など気になる部分のみを対象とした部分矯正も選択肢の一つです。全体矯正と比較して治療期間や費用を抑えられるメリットがありますが、適している症例は限定的です。

部分矯正が適しているのは、主に前歯部の軽度の乱れや隙間、軽微な傾斜の改善などです。どこまで許せるかを踏まえながら、詳しい診断で適応を見極めます。

歯並びを整えるために見直したい生活習慣

歯並びの問題は遺伝的要因が大きいとされていますが、生活習慣の改善により予防や進行抑制が可能な場合もあります。

悪習癖の改善

指しゃぶり、舌癖、口呼吸、爪噛みなどの悪習癖は歯並びに悪影響を与えるため、早期の改善が重要です。特に子どもはこれらの癖の改善だけで歯並びの問題が軽減されることもあります。

口呼吸の改善には鼻疾患の治療も必要な場合があります。耳鼻咽喉科との連携により、根本的な原因の解決を図ることが大切です。また、正しい嚥下や舌の位置を意識することで、歯列への不正な力を軽減できます。

適切な咀嚼習慣の確立

左右バランスよく噛むことは顎の健全な発育に不可欠です。片側咀嚼の習慣がある場合は両側で噛むように意識し、十分な咀嚼回数を確保することが重要です。

硬い食材を適度に取り入れることで顎の発達を促し、歯列の正常な発育をサポートできます。ただし、過度に硬い食べ物は歯や顎関節に負担をかける可能性があるため注意が必要です。

定期的な口腔管理

定期的な歯科検診により、歯並びの変化を早期に発見し、適切なタイミングでの介入が可能になります。特に成長期のお子さまは、6か月に1回程度の定期検診により、歯列の発育状況を継続的に観察することが重要です。

また、虫歯や歯周病の予防により、歯の早期喪失を防ぐことも歯並び維持の重要な要素です。適切な口腔衛生管理と定期的なプロフェッショナルケアにより、健康な歯列の維持が期待できます。

まとめ

「歯並びはどこまで許せるか」は人それぞれですが、噛む・話す・清掃に支障がなく衛生状態を保てるなら許容範囲といえます。一方で、咀嚼・清掃・発音・顎関節に問題が出たら積極的な治療が推奨されます。

重要なのは見た目だけでなく、長期的な口腔健康を考慮した総合的な判断です。現在は多様な矯正治療の選択肢があり、患者さまのライフスタイルや希望に応じた治療が可能になっています。少しでも「この歯並びはもう許せないかも」と感じたら、早めに歯科医師へ相談し、正確な診断を受けましょう。

日本歯科札幌では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったマウスピース矯正を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。