食事をしていて片側でしか噛めない、口を開けると顎が痛む、朝起きた時に頭痛や肩こりを感じるなど、噛み合わせの悪さによる症状でお悩みの方は少なくありません。このような不調は単なる一時的な違和感ではなく、放置すると全身の健康に影響を与える可能性があります。噛み合わせが悪い状態は、顎関節症や頭痛、肩こりなどの症状を引き起こし、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。近年では、マウスピース矯正により、従来よりも負担の少ない方法で噛み合わせの改善が期待できるようになりました。本記事では、噛み合わせが悪いことによる具体的なリスクと、効果的な治し方について詳しく解説します。

噛み合わせが悪いことで起こる症状

噛み合わせが悪い状態は、お口の中だけでなく全身にさまざまな影響を与えます。症状を理解することで、早期発見・早期治療の大切さがわかります。

顎関節症や顎の痛み

噛み合わせが悪いことは顎関節症の主な原因の一つで、口を開けた時の痛みや顎の音(クリック音)が現れます。顎関節は耳の前にある関節で、上下の顎をつなぐ重要な役割を果たしています。噛み合わせが悪いと、この関節に過度な負担がかかり、炎症や変形を引き起こす可能性があります。

顎関節症の症状は段階的に進行し、初期段階では軽い違和感程度でも、放置すると口が開かなくなったり、激しい痛みで食事が困難になったりする場合があります。また、顎の音は周囲の人にも聞こえることがあり、社会生活においても支障をきたすことがあります。

頭痛・肩こり

噛み合わせが悪いことは、頭痛や肩こりの原因になることがよく知られています。咀嚼筋の緊張が側頭筋や首・肩の筋肉に波及し、慢性的な頭痛や肩こりを引き起こします。特に、食いしばりや歯ぎしりを伴う場合、これらの症状はより顕著に現れます。

頭痛では緊張型頭痛が最も多く、後頭部から首筋にかけての重苦しい痛みが特徴です。肩こりも同様に、咀嚼筋の過緊張が原因で起こり、マッサージや湿布などの対症療法では根本的な改善が困難な場合があります。

歯ぎしり・食いしばりの悪化

噛み合わせが悪いと、無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりが増加する傾向があります。これらの癖は歯や顎に過度な負担をかけ、歯の摩耗や破折、さらには顎関節症の悪化につながります。特に睡眠中の歯ぎしりは、起きている時の数倍の力が加わるため、深刻な問題となることがあります。

歯ぎしりや食いしばりは、ストレスや噛み合わせの不具合が原因で起こることが多く、根本的な解決には噛み合わせの改善が必要です。放置すると、歯の神経が死んでしまったり、詰め物や被せ物が頻繁に外れたりする問題も生じます。

消化器系への影響

噛み合わせが悪いと、食べ物を十分に咀嚼できないため、消化器系に負担がかかります。噛む回数が不足すると胃腸への負担が増加し、消化不良や栄養吸収の低下を招く可能性があります。また、偏った咀嚼により、特定の食品を避けるようになり、栄養バランスの偏りにもつながります。

さらに、噛み合わせの悪さは唾液の分泌量にも影響を与え、口腔内の自浄作用が低下します。これにより、虫歯や歯周病のリスクが高まり、口腔内環境の悪化が進行する可能性があります。

噛み合わせが悪いかどうかのセルフチェック方法

ご自身の噛み合わせの状態を簡単にチェックできる方法をご紹介します。これらの項目に複数当てはまる場合は、歯科医師への相談をおすすめします。

鏡を使った見た目のチェック

鏡の前で軽く口を閉じ、上下の歯の中心線(正中線)がずれていないか確認してください。正常な噛み合わせでは、上下の歯の中心線が一直線に並びます。明らかなずれがある場合は、噛み合わせが悪い可能性があります。

また、笑った時の上下の歯の見え方も重要なチェックポイントです。上の歯が全く見えない、または下の歯が大きく見える場合は、噛み合わせに問題がある可能性があります。前歯の重なり具合も確認し、大きく出っ歯になっていたり、下顎が前に出ていたりしないかもチェックしましょう。

噛む時の違和感チェック

食事の際に、片側でしか噛めない、硬いものが噛みにくい、食べ物がよく歯に挟まるなどの症状がある場合は注意が必要です。正常な噛み合わせでは、左右バランスよく咀嚼でき、食べ物を効率的に細かくできます。

特に、肉類や野菜などの繊維質の食品が噛み切りにくい、飲み込みにくいと感じる場合は、噛み合わせの不具合が原因の可能性があります。また、食事中に舌を噛んでしまうことが頻繁にある場合も、チェック項目の一つとして考えられます。

顎の動きと音のチェック

口を大きく開けた時に、顎にクリック音やゴリゴリという音が生じる場合は、顎関節に問題がある可能性があります。正常な顎関節では、口の開閉時に音が発生することはほとんどありません。また、口を開ける際に顎が左右にずれて動く場合も、噛み合わせが悪いサインの一つです。

口の開閉時に痛みがある、口が大きく開かない(指3本分以下)、開閉時に顎がガクガクする感覚がある場合は、早めの受診をお勧めします。これらの症状は顎関節症の初期症状として現れることが多く、放置すると悪化する可能性があります。

全身症状との関連チェック

原因不明の頭痛や肩こり、首の痛みが続いている場合は、噛み合わせが悪いことが原因の可能性があります。特に朝起きた時に症状が強い場合は、夜間の歯ぎしりや食いしばりが原因の可能性があります。

また、めまいや耳鳴り、耳の詰まった感じなども、顎関節症に関連して現れることがあります。これらの症状は他の疾患でも起こるため、耳鼻咽喉科や内科で異常が見つからない場合は、歯科での検査を検討することをお勧めします。

噛み合わせが悪い場合の治し方

噛み合わせが悪い場合、その原因や程度に応じてさまざまな治療法があります。現在では従来の治療法に加え、マウスピース矯正という新しい選択肢も注目されています。

咬合調整による治療

軽度の噛み合わせの問題であれば、咬合調整という治療法が有効です。歯の表面をわずかに削ることで上下の歯の接触バランスを整え、顎関節への負担を軽減できます。この治療は比較的短期間で効果が期待でき、費用も抑えられるという利点があります。

咬合調整は、詰め物や被せ物の高さが合わない場合や、歯の摩耗によって噛み合わせが変化した場合に特に効果的です。ただし、歯を削る治療のため、慎重な診断と精密な技術が必要であり、信頼できる歯科医師による治療が重要です。

補綴治療による改善

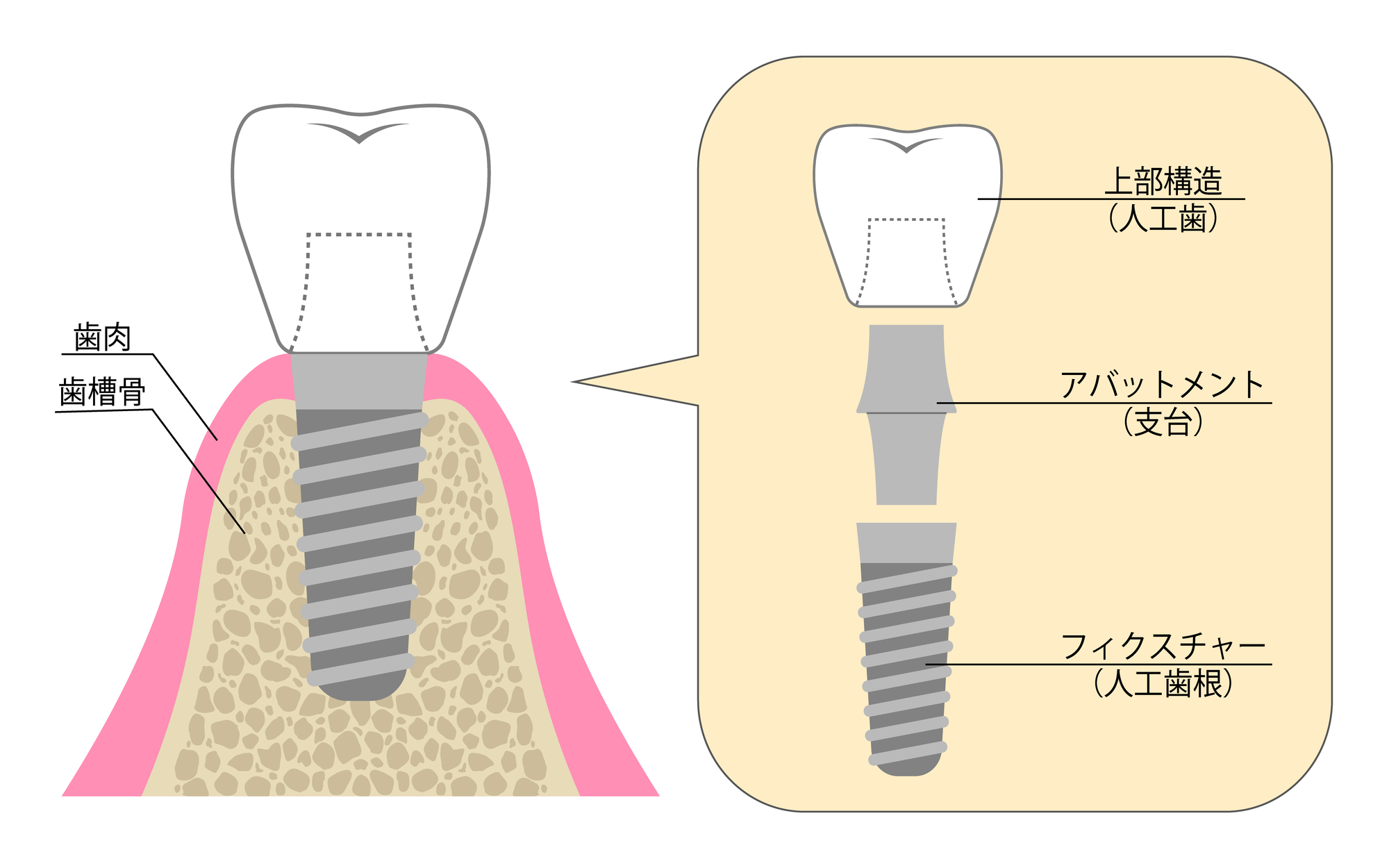

歯の欠損や大きな虫歯が原因で噛み合わせが悪化している場合は、補綴治療(詰め物、被せ物、入れ歯、インプラント)による改善が必要です。適切な補綴治療により、失われた歯の機能を回復し、正常な噛み合わせを取り戻すことができます。

補綴治療では、単に歯を修復するだけでなく、全体的な噛み合わせのバランスを考慮した治療計画が重要です。特に複数の歯に問題がある場合は段階的に治療を進めて、最終的にバランスの取れた噛み合わせを目指します。

ワイヤー矯正による歯並び改善

歯並びの乱れが原因で噛み合わせが悪い場合には、従来のワイヤー矯正が効果的です。金属のブラケットとワイヤーを使用し、歯を理想的な位置に移動させることで、機能的で美しい歯並びを実現できます。治療期間は通常2〜3年程度で、難しいケースにも対応できます。

ワイヤー矯正は確実な治療効果が期待できる一方で、装置が目立つ、歯磨きが難しくなるなどのデメリットもあります。また、治療中は定期的な調整が必要で、患者さまの通院負担も考慮する必要があります。

マウスピース矯正による噛み合わせ改善

近年注目されているマウスピース矯正は、従来の矯正治療の欠点を補う新しい治療選択肢として、多くの患者さまに選ばれています。透明で目立たない装置なので、日常生活への影響を最小限に抑えながら治療を進めることができます。

マウスピース矯正の仕組み

マウスピース矯正は、透明なプラスチック製のマウスピースを段階的に交換することで、歯を少しずつ理想的な位置に移動させる治療法です。コンピューターによる精密な治療計画に基づき、患者さまひとりひとりに合わせたオーダーメイドのマウスピースが作製されます。

この治療法の大きな特徴は、装置が透明で目立たないことです。また、食事や歯磨きの時に取り外せるので、口の中を清潔に保ちやすく、虫歯や歯周病のリスクを下げることができます。治療期間はケースによって異なりますが、軽度から中等度の不正咬合であれば、1〜2年程度で改善が期待できます。

マウスピース矯正の種類

マウスピース矯正には、インビザラインを代表とするさまざまなシステムがあります。インビザラインは世界的に最も多く使用されているマウスピース矯正システムで、豊富な治療実績と高い治療精度を誇ります。その他にも、日本で開発されたシステムや、部分的な矯正に特化したシステムなど、患者さまのニーズに応じて選択できます。

各システムの特徴を理解し、患者さまの症状や希望に最も適したものを選択することが重要です。治療費用や期間、対応できる症例の範囲なども考慮し、十分に相談してから決めることをおすすめします。

マウスピース矯正の注意点

マウスピース矯正の成功には、適切な装着時間の確保が不可欠です。1日22時間以上の装着が必要で、装着時間が不足すると治療効果が下がり、治療期間が長くなってしまいます。食事と歯磨き以外の時間は、基本的に装着し続ける必要があります。

装着初期には、軽い違和感や奥歯が浮いたような感覚を覚えることがありますが、これは正常な反応です。ただし、強い痛みが続く場合や、マウスピースが適合しない場合は、速やかに担当医に相談してください。また、チューイーと呼ばれる補助具を使用することで、マウスピースのフィット感を向上させることができます。

年齢別にみる矯正治療の特徴と注意点

矯正治療は年齢によって方法や効果、注意点が異なります。大人と子供、それぞれの特徴を理解し、最適な治療時期を見極めることが重要です。

大人の矯正治療の特徴

大人の矯正治療は、成長が止まっているため歯の移動に時間がかかりますが、治療結果を予測しやすいのが特徴です。また、審美的な理由から目立たない装置(マウスピース矯正など)を希望する方も多くなっています。

一方で、虫歯や歯周病などの口腔トラブルがある場合は、それらの治療を並行する必要があります。顎関節症や頭痛などの症状がすでに出ている場合は、その改善も治療計画に含めます。治療期間は一般的に2〜3年ですが、症例により異なります。

子供の噛み合わせ異常と早期対応

子供は成長を活かせるため、大人より効率的な改善が可能です。特に混合歯列期(6〜12歳頃)は、顎の成長をコントロールできる貴重な時期で、将来的な本格矯正を避けられることもあります。

また、口呼吸や指しゃぶりといった悪い習慣が噛み合わせに影響することが多く、これらの改善も治療の一環となります。顎の発育不全による噛み合わせ異常は、成長期のうちに治療することで大幅な改善が期待できます。

治療を始めるタイミングの目安

治療開始時期は、症状や生活への影響を総合的に判断して決定されます。軽度であれば経過観察、日常生活に支障をきたす場合は積極的な治療が必要です。子供は定期的なチェックでベストなタイミングを逃さないことが重要です。大人はいつでも治療できますが、歯周病や全身疾患がある場合は、それらの治療を優先します。

矯正治療後の後戻り防止と保定装置

矯正治療の成功は、単に歯並びを改善するだけでなく、その結果を長期間維持することにあります。適切な保定により、治療効果を半永久的に維持できます。

後戻りが起こる原因

矯正治療後の後戻りは、歯の周囲の組織が元の位置に戻ろうとする生理的な現象であり、きちんと保定しないと必ず起こります。特に治療直後は歯の位置が不安定なため、保定装置の使用が不可欠です。

その他の原因として、舌の悪い癖や口呼吸などの習慣が続くこと、歯周病の進行、年齢とともに歯が動くことなどがあります。これらの要因を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

保定装置の種類と使用方法

保定装置には、取り外しできるタイプと、歯に固定するタイプがあります。取り外し式は清掃しやすく調整可能ですが、患者さまの協力が必要であり、固定式は確実な保定効果がありますが、清掃に注意が必要です。

使用方法は、治療直後は24時間装着し、徐々に夜間のみの使用に移行します。保定期間は最低でも治療期間と同程度が推奨されており、理想的には生涯にわたって夜間使用を継続することが望ましいとされています。

定期的なメンテナンスの重要性

保定期間中も定期的な歯科受診により、歯の位置の安定性を確認し、必要に応じて調整を行います。3〜6か月に1回の定期検診により、後戻りの早期発見と対処が可能になります。また、口の中の清掃状態をチェックしたり、虫歯や歯周病を予防することも重要な要素です。

保定装置の破損や紛失があった場合は、速やかに歯科医院に連絡し、新しい装置を作製してもらうことが必要です。ほんの少しの期間でも保定装置を使わないと、後戻りが始まってしまう可能性があります。

まとめ

噛み合わせが悪い状態は、単なる見た目の問題ではなく、顎関節症や頭痛、肩こりなどの全身症状を引き起こす可能性があります。放置すると症状が悪化し、日常生活に大きな支障をきたすため、早期の発見と適切な治療が重要です。

治療法としては、咬合調整や補綴治療、ワイヤー矯正、マウスピース矯正など、症状に応じてさまざまな選択肢があります。特にマウスピース矯正は、目立たない装置で日常生活への影響を最小限に抑えながら治療できるため、多くの患者さまに選ばれている治療法です。

治療の成功には、患者さまの協力と持続的な保定が不可欠です。治療後も定期的なメンテナンスを継続し、美しい歯並びと健康的な噛み合わせを維持することが大切です。

静岡歯科では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったマウスピース矯正を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。