歯科治療で神経近くまで歯を削ったあと、痛みを感じることは珍しくありません。「この痛みはいつ治まるのだろう」「このまま放置して大丈夫なのか」と不安になる方も多いでしょう。実は、治療後の痛みには正常な回復過程で起こる一時的なものと、再治療が必要なサインとなるものがあります。

この記事では、神経近くまで削った歯の痛みがどのくらいで収まるのか、またどんな痛みなら歯科医院に再度相談すべきなのかについて、詳しく解説します。

神経近くまで削った歯が痛む理由

虫歯治療や被せ物・詰め物の治療の際に、歯を神経近くまで削ることがあります。こうした処置後に痛みを感じるのには、理由があります。まずは、なぜ痛みが生じるのかを理解しましょう。

なぜ神経近くまで削った歯は痛むのか

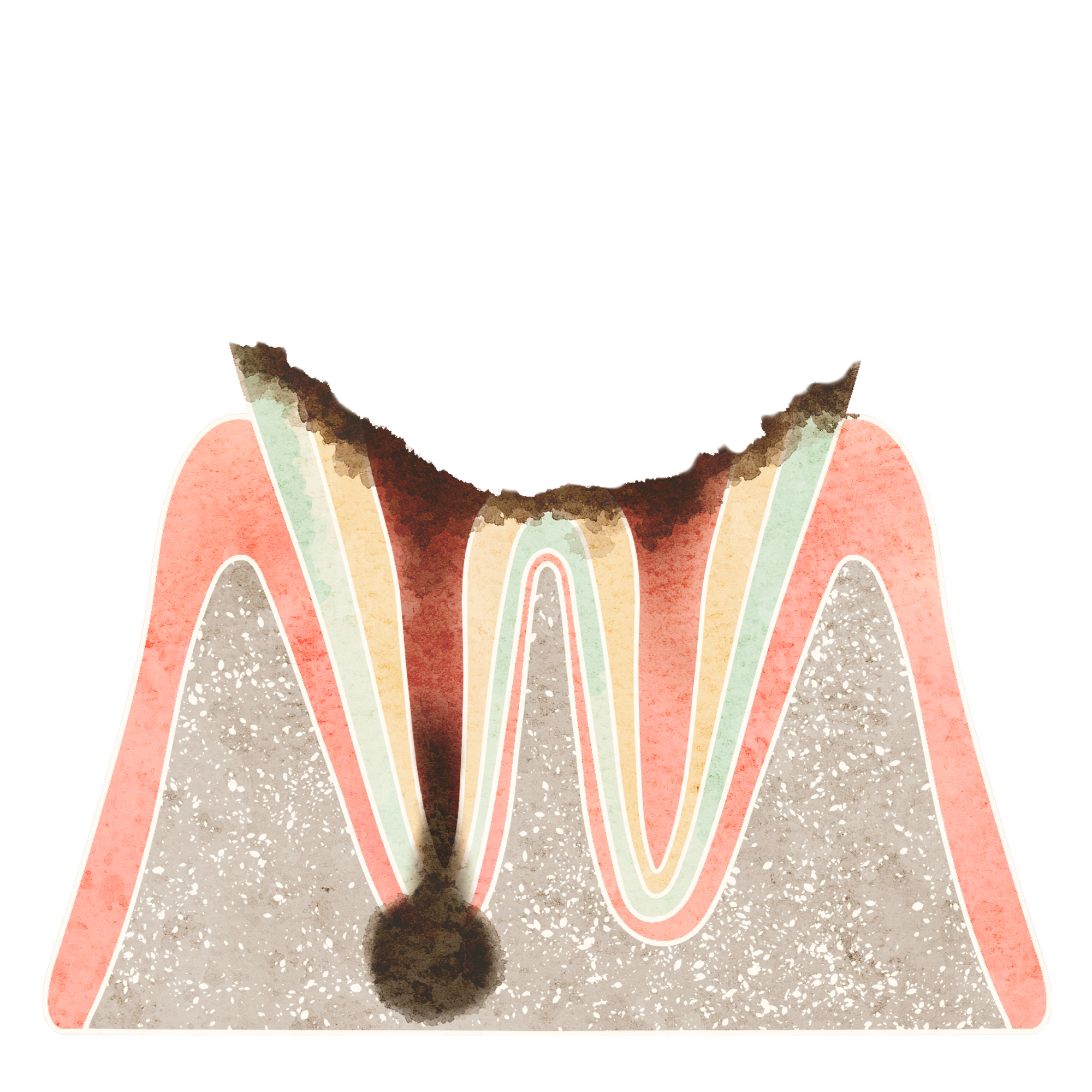

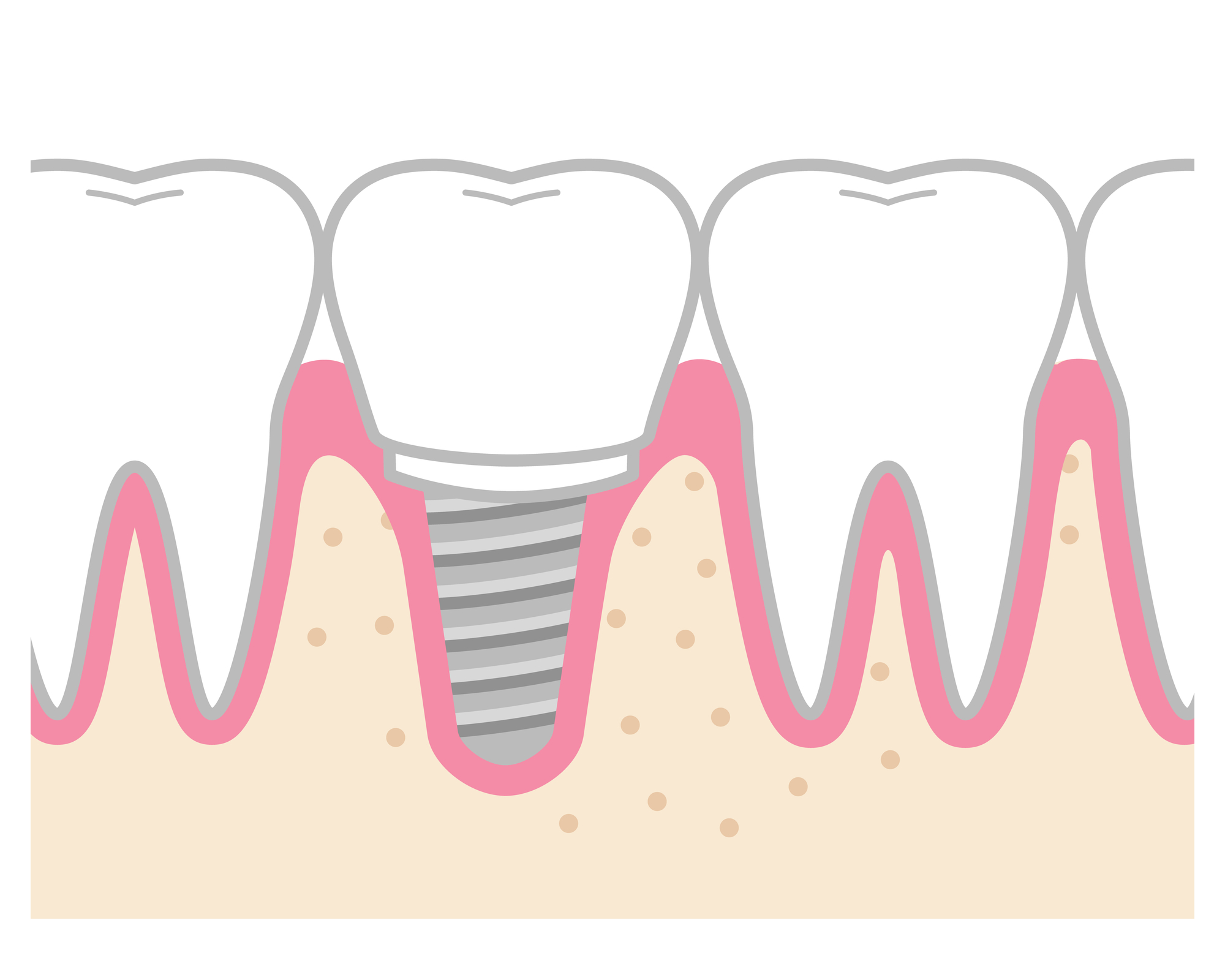

歯の構造は、外側から「エナメル質」「象牙質」「歯髄(神経)」の3層になっています。虫歯治療などで神経に近い部分まで削ると、象牙質内の微細な管(象牙細管)を通じて外部からの刺激が神経に伝わりやすくなります。神経近くまで削ることで、温度変化や噛む圧力などの刺激に対して歯が一時的に敏感になり、痛みとして感じるのです。これは正常な反応であり、多くの場合は徐々に落ち着いていきます。

また、歯を削る際の摩擦熱や振動も神経に刺激を与え、治療後の痛みの原因になります。さらに、治療中に使用する薬剤や材料が神経を刺激することもあります。これらの刺激による炎症反応が、治療後の痛みとして現れることが一般的です。

痛みが出てからの経過

神経近くまで歯を削った後の痛みは、個人差はありますが、多くの場合は以下のような経過をたどります。一般的に、治療直後から2〜3日が最も痛みを感じやすく、その後1週間程度で徐々に軽減していくことが多いです。ただし、削った深さや個人の感受性によって、回復期間には差があります。

治療後は、以下のような経過が見られることが多いです。

| 期間 | 一般的な症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| 治療当日~3日 | ズキズキとした痛み、冷たいものがしみる | 鎮痛剤の服用、冷たい飲食物を避ける |

| 4日~1週間 | 痛みが徐々に軽減、断続的な違和感 | 刺激の強い食べ物を避け、様子を見る |

| 1週間~2週間 | ほとんど痛みなし、時々軽い違和感 | 通常の生活に戻す |

治療後2週間を過ぎても痛みが続く場合は、再診が必要になるケースもあります。

個人差による回復期間の違い

神経近くまで削った歯の痛みの回復期間は、実は個人によって大きく異なります。同じ程度の治療を受けても、数日で痛みが消失する方もいれば、2〜3週間痛みが続く方もいます。稀に、軽度の痛みや違和感が数か月続くケースもあります。

この個人差が生じる主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 年齢(若い方が回復が早い傾向)

- 全身の健康状態(持病がある場合は回復が遅れることも)

- 歯の状態(以前から知覚過敏があった場合など)

- 神経までの残存象牙質の厚さ

- 痛みに対する感受性(個人の痛みの閾値)

このような個人差があるため、「隣の人は3日で痛みが引いたのに、自分はまだ痛い」といった比較は避け、ご自身の症状の変化に注目することが大切です。痛みが徐々に軽減していく傾向があれば、多くの場合は正常な回復過程と考えられます。

通常の痛みと受診が必要な痛みの見分け方

神経近くまで削った歯の痛みは、多くの場合は一時的なものですが、中には早急な対応が必要なケースもあります。ここでは、通常の回復過程で起こる痛みと、歯科医院での再診が必要な痛みの違いについて解説します。

通常の痛み(様子見で大丈夫な場合)

治療後に起こる通常の痛みには、いくつかの特徴があります。具体的には、以下のような痛みが「通常の痛み」に該当します。

- 冷たい飲食物でしみる痛み(知覚過敏)

- 噛んだときに感じる軽度〜中程度の痛み

- 時間とともに徐々に軽減していく痛み

- 断続的に感じる鈍い痛み

- 痛み止めで和らぐ程度の痛み

これらの痛みは、基本的には経過観察で問題ありません。ただし、痛みの度合いが強すぎて日常生活に支障をきたす場合は、早めに歯科医院に相談することをお勧めします。

受診が必要な痛みのサイン

一方で、以下のような症状がある場合は、単なる術後の痛みではなく、何らかの問題が生じている可能性があります。日に日に痛みが強くなる、ズキズキとした拍動性の痛みがある、痛みに加えて腫れや発熱がある場合は、早急に歯科医院を受診すべきサインです。特に注意が必要な症状には、以下のようなものがあります。

- 時間の経過とともに痛みが強くなる

- 夜間に痛みが増して眠れない

- 痛み止めを服用しても効果がない激しい痛み

- 歯茎の腫れや膿が出る

- 頬や顎の腫れ

- 全身の発熱を伴う

- 痛みが1週間以上経っても改善傾向が見られない

これらの症状がある場合は、歯の神経の炎症が進行している、感染が起きている、または他の合併症が発生している可能性もあります。早期に適切な処置を受けることで、症状の悪化を防ぎ、より複雑な治療が必要になるリスクを減らすことができます。

痛みの特徴による判断チャート

痛みの性質や他の症状から、受診の必要性を判断するための目安として、以下の表を参考にしてください。痛みの強さだけでなく、持続時間や随伴症状、痛みの変化パターンなど、複数の要素から総合的に判断することが重要です。ただし、これはあくまで目安であり、不安な場合は迷わず歯科医院に相談することをお勧めします。

| 痛みの特徴 | 他の症状 | 対応 |

|---|---|---|

| 冷たいものでしみる | なし | 様子見(1週間程度) |

| 噛むと痛む(軽度〜中程度) | なし | 様子見(3〜5日程度) |

| ズキズキと脈打つような痛み | なし/あり | 早めの再受診 |

| 持続的な強い痛み | 腫れ・発熱 | 緊急受診 |

| 徐々に悪化する痛み | なし/あり | 早めの再受診 |

痛みの判断に迷った場合は、治療を受けた歯科医院に電話で相談するという方法もあります。多くの歯科医院では、術後の状態について電話での相談に応じています。症状を正確に伝えることで、適切なアドバイスを受けることができます。

神経近くまで削った歯の痛みへの対処法

神経近くまで削った歯の痛みに対しては、症状を和らげるためのいくつかの対処法があります。ここでは、自宅でできる対処法と、歯科医院での対応について説明します。

自宅でできる痛みの緩和方法

治療後の痛みは、以下のような方法で緩和できることがあります。ただし、これらはあくまで一時的な対症療法であり、根本的な問題解決にはならないことを理解しておきましょう。

- 市販の鎮痛剤(イブプロフェンやアセトアミノフェンなど)の服用

- 冷たい飲食物や熱い飲食物を避ける

- 痛みのある歯に負担をかけないよう、反対側で噛む

- 刺激の強い食べ物(辛いもの、酸っぱいもの)を避ける

- 歯磨きの際は、痛みのある歯に強い刺激を与えないよう注意する

- 知覚過敏用の歯磨き粉を使用する

市販の鎮痛剤を使用する場合は、用法・用量を守り、長期間の連続使用は避けてください。また、持病がある方や定期的に服用している薬がある方は、薬の併用による影響を考慮し、事前に医師や薬剤師に相談することをお勧めします。

歯科医院で行われる痛みへの対応

自宅での対処法で痛みが緩和されない場合や、異常な痛みと判断された場合は、歯科医院での対応が必要になります。歯科医院では、症状に応じて、知覚過敏の薬剤塗布、詰め物・被せ物の調整、根管治療などの適切な処置が行われます。具体的には、以下のような対応が考えられます。

- 知覚過敏抑制剤の塗布

- 詰め物や被せ物の咬み合わせ調整

- 歯の保護材(ライナー)の追加

- 痛みが強い場合は、抗生物質や強い鎮痛剤の処方

- 神経の炎症が強い場合は、根管治療(神経を取る治療)

歯科医院を受診する際は、いつから痛みが始まったか、どのような時に痛むか、痛みの強さはどの程度かなど、症状について詳しく伝えることが重要です。これにより、歯科医師は適切な診断と処置を行うことができます。

痛みを予防・軽減するための日常生活での注意点

神経近くまで削った歯の痛みを最小限に抑え、回復を早めるためには、日常生活でのケアも重要です。治療後しばらくは、極端な温度の飲食物を避け、患部に負担をかけないよう意識することで、痛みの発生リスクを減らし、回復を促進することができます。

- 治療後24〜48時間は、特に冷たいものや熱いものを避ける

- 硬い食べ物や粘着性の高い食べ物は控える

- アルコールやカフェインの摂取を控える(血流を増加させ、痛みを強める可能性)

- 喫煙を控える(治癒を遅らせる可能性)

- ストレスを軽減する(ストレスで歯ぎしりや食いしばりが増え、痛みが悪化することも)

- 十分な休息と栄養バランスの良い食事で体の回復力を高める

また、痛みの経過を記録しておくことも役立ちます。痛みの強さ、どのような時に痛むか、痛みの変化などをメモしておくと、歯科医院での説明がしやすくなり、適切な診断・処置につながります。

神経近くまで削った歯の注意点

神経近くまで削った歯は、初期の痛みが収まった後も、特有の経過をたどることがあります。ここでは、長期的な視点から見た歯の状態変化と注意すべきポイントについて解説します。

歯の神経への影響と将来的なリスク

神経近くまで削った歯は、将来的に神経に問題が生じるリスクが若干高まります。神経に近い部分まで削られた歯は、外部からの刺激に敏感になりやすく、時間の経過とともに神経が徐々にダメージを受け、数か月後や数年後に神経の問題が生じることがあります。具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- 慢性的な知覚過敏

- 遅発性の歯髄炎(神経の炎症)

- 歯髄壊死(神経が死んでしまう状態)

- 根尖性歯周炎(根の先に膿がたまる状態)

これらのリスクは、削った深さや残存する象牙質の厚さ、治療時の熱刺激、患者さんの年齢や全身状態などによって異なります。若い方は神経の再生力が高いため、リスクが低い傾向にありますが、高齢の方や全身疾患がある方は、神経のダメージを受けやすい場合があります。

経過観察の重要性と定期検診

神経近くまで削った歯は、その後の経過観察が特に重要です。定期的な歯科検診を受けることで、問題の早期発見・早期対応が可能になり、より複雑な治療が必要になるリスクを減らすことができます。経過観察では、以下のようなポイントがチェックされます。

- 冷温診(冷たいものや温かいものに対する反応)

- 打診痛(歯を軽く叩いたときの痛み)

- 電気歯髄診(神経の生死を電気で調べる検査)

- レントゲン検査(根の周囲の骨の状態)

- 詰め物や被せ物の状態

神経近くまで削った歯は、通常より頻度を上げて検診を受けることをお勧めします。一般的には3〜6ヶ月に1回程度の検診が望ましいでしょう。また、何か異変を感じた場合は、定期検診の時期に関わらず、すぐに歯科医院に相談することが大切です。

再治療が必要になるケースとその対応

神経近くまで削った歯は、時間の経過とともに再治療が必要になるケースがあります。持続的な痛みや知覚過敏、突発的な激痛などが現れた場合は、神経の状態が悪化している可能性があり、根管治療が必要になることがあります。以下のような症状がある場合、再治療が必要になる可能性があります。

- 長期間続く知覚過敏

- 自発痛(何もしていなくても痛む)

- 噛むと強く痛む

- 歯茎に腫れや膿の出現

- 歯が変色する

これらの症状が現れた場合、特に根管治療が必要になることが多いです。根管治療では、炎症を起こした神経を除去し、根の中を清掃・消毒した後、専用の材料で根管を密閉します。その後、歯の強度を回復させるために、被せ物などで歯を保護します。

なお、神経を取った歯は、血流がなくなるため乾燥して脆くなりやすくなります。そのため、適切な被せ物(クラウン)で保護することが重要です。また、根管治療後も定期的な検診を受け、根の先の状態を確認することが大切です。

まとめ

神経近くまで削った歯の痛みは、多くの場合は一時的なものであり、数日から1週間程度で徐々に軽減していきます。しかし、痛みの経過には個人差があり、軽度の違和感が数週間続くこともあります。

通常の回復過程で見られる痛みは、時間とともに徐々に軽減し、特定の刺激に反応する程度のものです。一方、日に日に強くなる痛み、ズキズキとした拍動性の痛み、腫れや発熱を伴う痛みは、歯科医院での再診が必要なサインです。

痛みへの対処法としては、市販の鎮痛剤の服用、冷たい飲食物を避ける、患部に負担をかけないなどの方法があります。症状が改善しない場合は、歯科医院での適切な処置を受けることが重要です。

神経近くまで削った歯は、将来的に神経の問題が生じるリスクがあるため、定期的な検診による経過観察が欠かせません。何か異変を感じた場合は、早めに歯科医院に相談することをお勧めします。

静岡歯科では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのインプラント治療を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。