歯を抜いた後、見た目や機能を早く取り戻したいと考えるのは自然なことです。「差し歯ですぐに元通りにできるのでは?」と思われる方も多いでしょう。しかし、実は抜歯直後に従来の意味での「差し歯」を入れることはできません。差し歯には歯の根っこ(支台歯)が必要だからです。抜歯後は、インプラント、ブリッジ、部分入れ歯など、状況に応じた治療法を選ぶことになります。それぞれの治療法には特徴があり、回復までの期間や費用も異なります。この記事では、抜歯後の治療選択肢について詳しく解説します。

歯を抜いた後すぐに差し歯は入れられない理由

歯科治療において「差し歯」という言葉はよく耳にしますが、実は抜歯直後に従来の意味での差し歯を入れることはできません。なぜそれが不可能なのか、まずはその理由を詳しく見ていきましょう。

差し歯を入れる条件

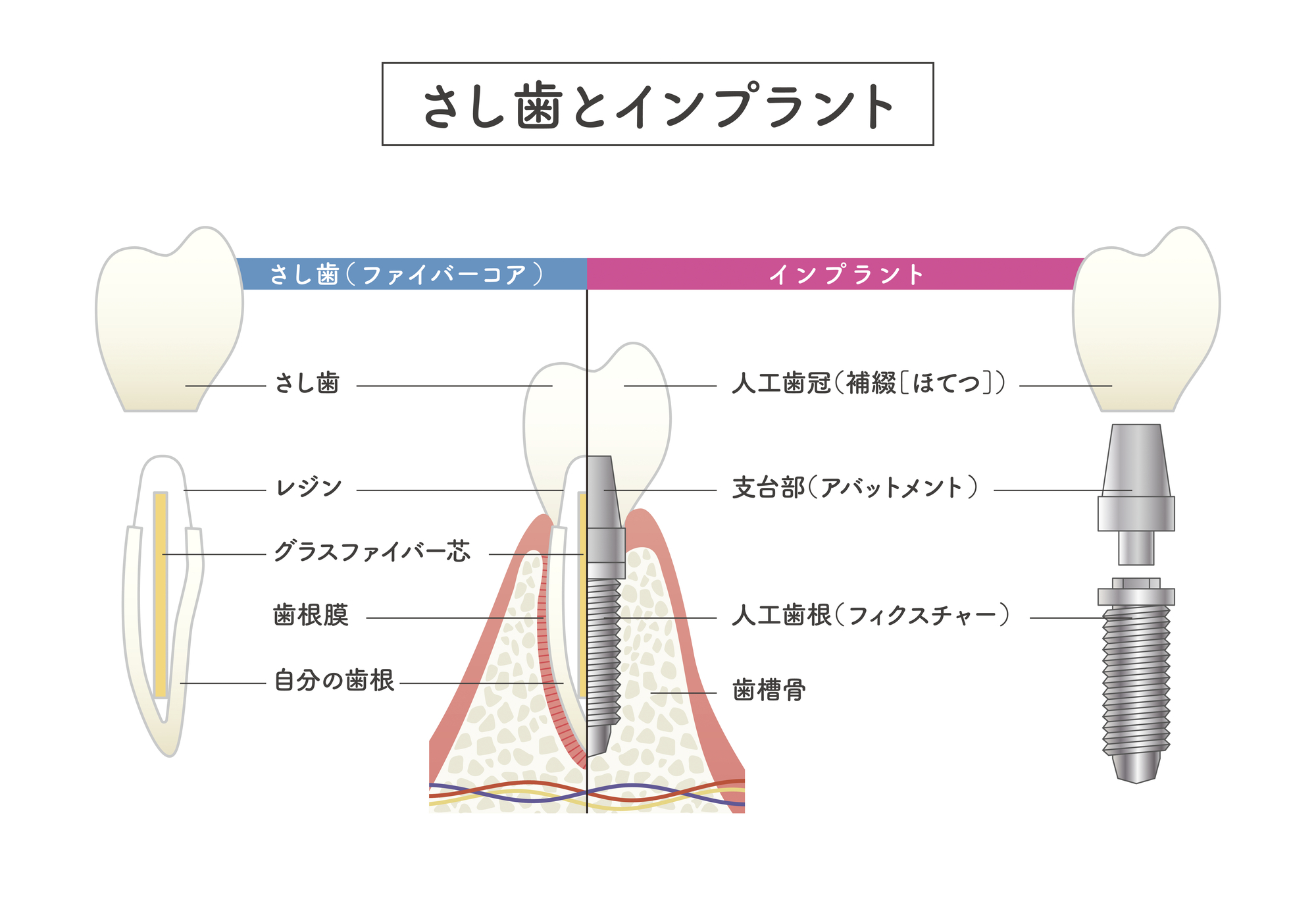

差し歯とは正確には「クラウン」と呼ばれる治療法で、損傷した歯の上部(冠部)を人工物で覆う方法です。差し歯を装着するためには、土台となる自分自身の歯の根(根っこ)が必要不可欠です。つまり、歯を完全に抜いてしまった場合、その場所に直接差し歯を装着することは原理的に不可能なのです。

差し歯治療では、残っている自分の歯を削り、その上から人工の歯冠を被せます。これにより見た目と機能を回復します。つまり差し歯は「被せ物」であり、自分の歯根に支えられているのです。

抜歯後の歯茎の状態と治癒期間

歯を抜いた直後、その部分の歯茎は傷ついており、炎症を起こしています。この状態で無理に治療を進めることは、感染リスクを高め、最終的な治療結果にも悪影響を及ぼします。抜歯後の歯茎と骨は、通常1〜3ヶ月かけて徐々に治癒し、安定していきます。この治癒期間を適切に確保することが、その後の治療成功の鍵となります。

治癒過程では、抜歯窩(抜いた歯の穴)が骨や歯肉で埋まっていきますが、同時に歯槽骨(歯を支えていた骨)は徐々に吸収され、痩せていきます。この骨の変化も、治療方法の選択に影響を与える重要な要素です。

無理な治療によるリスク

抜歯直後に治療を急ぐと、様々なリスクが生じます。例えば、治癒途中の組織に無理な負担をかけると、炎症や痛みが長引いたり、感染を引き起こしたりする可能性があります。適切な治癒期間を設けずに処置を行うと、後々のトラブルにつながりやすく、結果的に治療期間が長引く原因になります。

また、不安定な状態で最終的な補綴物(人工の歯)を装着すると、噛み合わせが悪くなったり、見た目が不自然になったりするケースもあります。歯科医師が抜歯後すぐの治療に慎重なのは、こうしたリスクを避けるためです。

抜歯後の治療の選択肢

歯を抜いた後、その部分を修復するためにはいくつかの治療法があります。ここでは主な選択肢とその特徴について詳しく解説します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に最適な治療法を選ぶための参考にしてください。

インプラント治療

インプラント治療は、抜歯後の選択肢として最も自然な噛み心地と見た目を実現できる方法です。インプラントとは、チタン製の人工歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。天然歯に最も近い機能と審美性を持ち、隣在歯に負担をかけないという大きなメリットがあります。

ただし、インプラント治療には十分な骨量が必要であり、抜歯後に骨が痩せている場合は骨造成が必要になることもあります。また、手術が必要なため治療期間が長く(通常3〜6ヶ月)、費用も他の選択肢と比べて高額になります。保険適用外の治療のため、1本あたり30〜40万円程度かかることが一般的です。

| インプラントのメリット | インプラントのデメリット |

|---|---|

| 天然歯に近い噛み心地と見た目 | 治療期間が長い(3〜6ヶ月) |

| 隣在歯を削る必要がない | 外科手術が必要 |

| 骨の吸収を防止する効果がある | 費用が高額(1本30〜40万円程度) |

| 長期的な安定性が高い | 十分な骨量が必要 |

ブリッジ治療

ブリッジは、失った歯の両隣の健康な歯を支台として、その間に人工の歯を架ける治療法です。ブリッジ治療では、両隣の健康な歯を削って支台歯とし、その上から連結した人工歯(ポンティック)を装着します。インプラントよりも治療期間が短く、手術も必要ないため、比較的短期間(2〜4週間程度)で治療を完了できます。

ブリッジの最大のデメリットは、健康な隣在歯を削る必要があることです。また、ブリッジ部分に食べ物が詰まりやすく、清掃が難しいという欠点もあります。保険適用の場合は比較的安価(前歯部で約5,000円、奥歯で約7,000円程度から)ですが、審美性を重視した自費診療の場合は10〜15万円程度かかることもあります。

| ブリッジのメリット | ブリッジのデメリット |

|---|---|

| 治療期間が比較的短い | 健康な隣在歯を削る必要がある |

| 手術が不要 | 清掃が難しい |

| 保険適用の場合は比較的安価 | 支台歯に負担がかかる |

| 固定式で安定した噛み心地 | 長期的には支台歯のトラブルリスクがある |

部分入れ歯

部分入れ歯は、失った歯の部分だけを補う取り外し可能な装置です。部分入れ歯は残っている歯にバネをかけて固定するため、健康な歯を大きく削る必要がなく、複数の歯が失われた場合でも対応できます。費用も比較的安価で、保険適用の場合は素材にもよりますが、4,000〜7,000円程度からとなります。

一方で、取り外し式であるため安定性に欠け、装着感や違和感を感じやすいというデメリットがあります。また、バネが見えることがあるため審美性に劣り、長期使用でバネが緩むなどの問題も生じます。毎日の手入れも必要で、就寝時には外すことが推奨されます。

| 部分入れ歯のメリット | 部分入れ歯のデメリット |

|---|---|

| 健康な歯を大きく削らない | 安定性が劣る |

| 複数の歯に対応可能 | 違和感を感じやすい |

| 比較的安価 | バネが見えることがある |

| 治療の可逆性がある | 定期的なメンテナンスが必要 |

即時義歯(テンポラリーデンチャー)

抜歯直後の審美的な問題を緩和するために、即時義歯(テンポラリーデンチャー)が用いられることがあります。即時義歯は抜歯と同時に装着できる仮の入れ歯で、主に前歯部など見た目が気になる部位に用いられます。あくまで一時的な措置であり、歯茎の治癒とともに適合が悪くなるため、数ヶ月以内に調整や作り直しが必要になります。

即時義歯は見た目の問題を一時的に解決できますが、噛む機能は限定的で、違和感も大きいことが多いです。また、抜歯後の組織変化に伴い、頻繁な調整が必要になることもあります。費用は保険適用で5,000〜10,000円程度からとなることが一般的です。

抜歯後の治療の流れ

歯を抜いた後、どのような治療の流れになるのか、時系列に沿って詳しく解説します。治療法によって所要期間や手順は異なりますが、いずれの場合も適切な治癒期間を確保することが重要です。ここでは、各治療法のタイムラインと主な流れについて説明します。

抜歯直後〜治癒期間の処置

抜歯直後は、まず止血と痛みのコントロールが最優先されます。抜歯窩(抜いた歯の穴)は通常1週間程度で表面的に塞がりますが、内部の完全な治癒には1〜3ヶ月ほどかかります。この期間は骨の再生と組織の安定のために非常に重要です。

この期間中は、抜歯部位を保護するため、場合によっては仮の処置として次のようなものが施されることがあります:

- 前歯部などの審美的に重要な部位では即時義歯(テンポラリーデンチャー)

- 出血や感染リスクがある場合は保護用のガーゼや止血剤

- 骨造成を行う場合は特殊な膜や材料による保護

この治癒期間中は、通常2週間程度は抜歯部位に強い刺激を与えないよう注意が必要です。また、喫煙や過度のアルコール摂取は治癒を遅らせる原因となるため、控えるべきです。

インプラント治療の場合のタイムライン

インプラント治療は、複数のステップに分かれる長期的な治療です。通常のインプラント治療では、抜歯から最終的な人工歯の装着まで約4〜8ヶ月の期間を要します。主な流れは次のとおりです:

- 抜歯後1〜3ヶ月:歯茎と骨の治癒期間

- インプラント埋入手術:顎の骨にチタン製のインプラント体を埋め込む

- オッセオインテグレーション(骨結合):2〜4ヶ月の待機期間

- 二次手術:必要に応じてインプラントの上部を露出させる小手術

- 印象採得:人工歯を作製するための型取り

- 最終補綴物の装着:人工歯(クラウン)の取り付け

骨量が不足している場合は、インプラント埋入前に骨造成が必要になることもあり、その場合はさらに3〜6ヶ月ほど治療期間が延びます。一方、条件が整えば抜歯と同時にインプラントを埋入する「即時埋入」が可能な場合もありますが、これはケースバイケースの判断となります。

ブリッジ治療の場合のタイムライン

ブリッジ治療は、インプラントに比べて比較的短期間で完了します。抜歯後の歯茎の治癒を待ってから開始し、通常2〜4週間程度で完了します。主な流れは以下のとおりです:

- 抜歯後1〜2ヶ月:歯茎の治癒期間

- 支台歯形成:両隣の歯を削り、支台歯として整える

- 印象採得:ブリッジを作製するための型取り

- 仮歯の装着:本製作中の一時的な被せ物

- ブリッジの試適・調整:噛み合わせなどの確認

- 最終的なブリッジの装着:専用のセメントで固定

ブリッジ治療では、支台歯の状態や噛み合わせの複雑さによって所要期間が変わることがあります。また、支台歯に問題がある場合(虫歯や神経の処置が必要な場合など)は、それらの治療を先に行うため、全体の期間が延びることがあります。

部分入れ歯の場合のタイムライン

部分入れ歯は、抜歯後の変化に対応しやすい治療法です。通常、抜歯後1〜2ヶ月の治癒期間を経て作製を開始し、2〜3週間程度で完成します。主な流れは次のとおりです:

- 抜歯後1〜2ヶ月:歯茎の治癒と安定を待つ

- 印象採得:入れ歯を作製するための型取り

- 噛み合わせの記録:適切な噛み合わせを設定

- 試適:ろう義歯による形態や適合の確認

- 最終的な入れ歯の装着:調整とホームケア指導

部分入れ歯は、治癒に伴う歯茎の形態変化により、装着後も定期的な調整が必要になることがあります。特に抜歯後1年程度は歯槽骨の吸収が進むため、適合が変化しやすい時期です。また、長期使用に伴う経年変化により、数年に一度の作り替えや大きな調整が必要になることもあります。

抜歯後の治療における注意点

抜歯後の治療を成功させるためには、適切なケアと注意が必要です。ここでは、治療中から治療後までの注意点と、長期的に良好な状態を維持するためのケア方法について解説します。

抜歯直後の注意点

抜歯直後は特に慎重な対応が必要です。抜歯当日は、出血を抑えるためにガーゼを30分程度噛み、激しい運動や熱いものの摂取、うがいなどは避けるべきです。これらは血流を増加させ、出血リスクを高める可能性があります。

また、抜歯後数日間は抜歯部位を舌や指で触らないよう注意し、柔らかい食べ物を中心に摂取することが推奨されます。喫煙は治癒を遅らせるだけでなく、ドライソケット(抜歯後疼痛)のリスクを大幅に高めるため、少なくとも72時間は避けるべきです。

治療中の口腔ケア

治療期間中の適切な口腔ケアは、最終的な治療結果に大きく影響します。治療中は、歯科医師の指示に従い、患部を刺激しないよう注意しながら丁寧なブラッシングを行うことが重要です。特に仮歯を装着している場合は、その周囲の清掃が不十分になりがちなため、歯間ブラシやフロスを使用した丁寧なケアが必要です。

また、治療法によって特有の注意点があります。例えば、インプラント埋入後は治癒期間中に過度の力がかからないよう注意が必要です。部分入れ歯の場合は、毎日の洗浄と定期的な消毒が欠かせません。ブリッジでは、ポンティック(人工歯)の下部の清掃が特に重要になります。

最終補綴物装着後のメンテナンス

治療完了後も、定期的なメンテナンスが長期的な成功の鍵となります。どの治療法を選んだ場合でも、3〜6ヶ月に一度の定期検診を受け、専門的なクリーニングと状態確認を行うことが推奨されます。これにより、早期に問題を発見し、対処することができます。

日常のケアでは、補綴物の種類に応じた適切な清掃方法を実践することが重要です。例えば、インプラントの場合は専用のフロスや歯間ブラシを使用し、ブリッジの場合はブリッジ下部を清掃するためのデンタルフロス用の補助器具が役立ちます。部分入れ歯は毎日の洗浄に加え、定期的に洗浄剤による消毒を行うことが必要です。

治療後のトラブルと対処法

どの治療法にも、時間の経過とともに生じる可能性のある問題があります。違和感や痛み、ゆるみなどの症状がある場合は、自己判断せず早めに歯科医院に相談することが大切です。放置すると問題が悪化し、修復が困難になることがあります。

特に注意すべき症状としては、強い痛みや腫れ、出血、補綴物のぐらつきや破損などがあります。これらの症状が現れた場合は、早急に歯科医師の診察を受けましょう。また、噛み合わせの違和感が続く場合も調整が必要なケースが多いため、我慢せずに相談することをお勧めします。

まとめ

歯を抜いた後に行う補綴治療について、主要な選択肢とその特徴を解説してきました。抜歯直後には従来の意味での「差し歯」はできませんが、インプラント、ブリッジ、部分入れ歯など、状況に応じた適切な治療法があります。

治療法の選択は、失った歯の位置や数、骨の状態、隣接歯の健康状態、予算、そして患者さん自身の希望など、様々な要素を考慮して総合的に判断する必要があります。どの治療法を選ぶ場合も、抜歯後の適切な治癒期間を確保し、治療中・治療後の適切なケアを行うことが成功の鍵となります。また、定期的なメンテナンスと早期の問題発見・対処も長期的な予後を左右する重要な要素です。

日本歯科札幌では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのインプラント治療を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。