インプラント治療は、失った歯の機能と審美性を回復する優れた方法として広く普及していますが、メンテナンスを怠ると「インプラント周囲炎」という合併症を引き起こす可能性があります。

本記事では、そのインプラント周囲炎の症状や原因、進行度に応じた対処法、そして効果的な予防策について詳しく解説します。インプラントを長く健康に保つための正しい知識を身につけ、万が一症状が現れた場合の適切な対応方法を理解しましょう。

インプラント周囲炎とは?

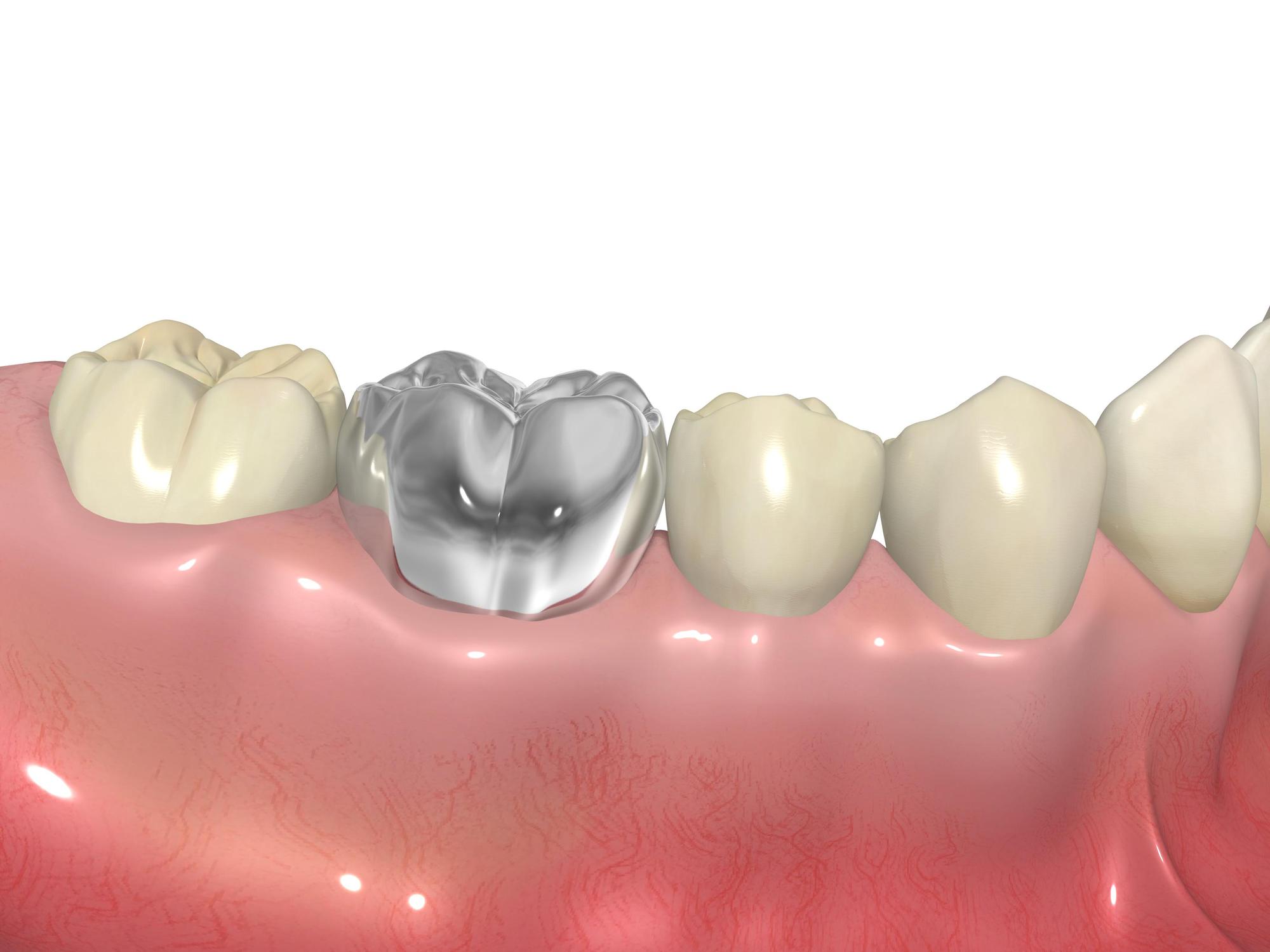

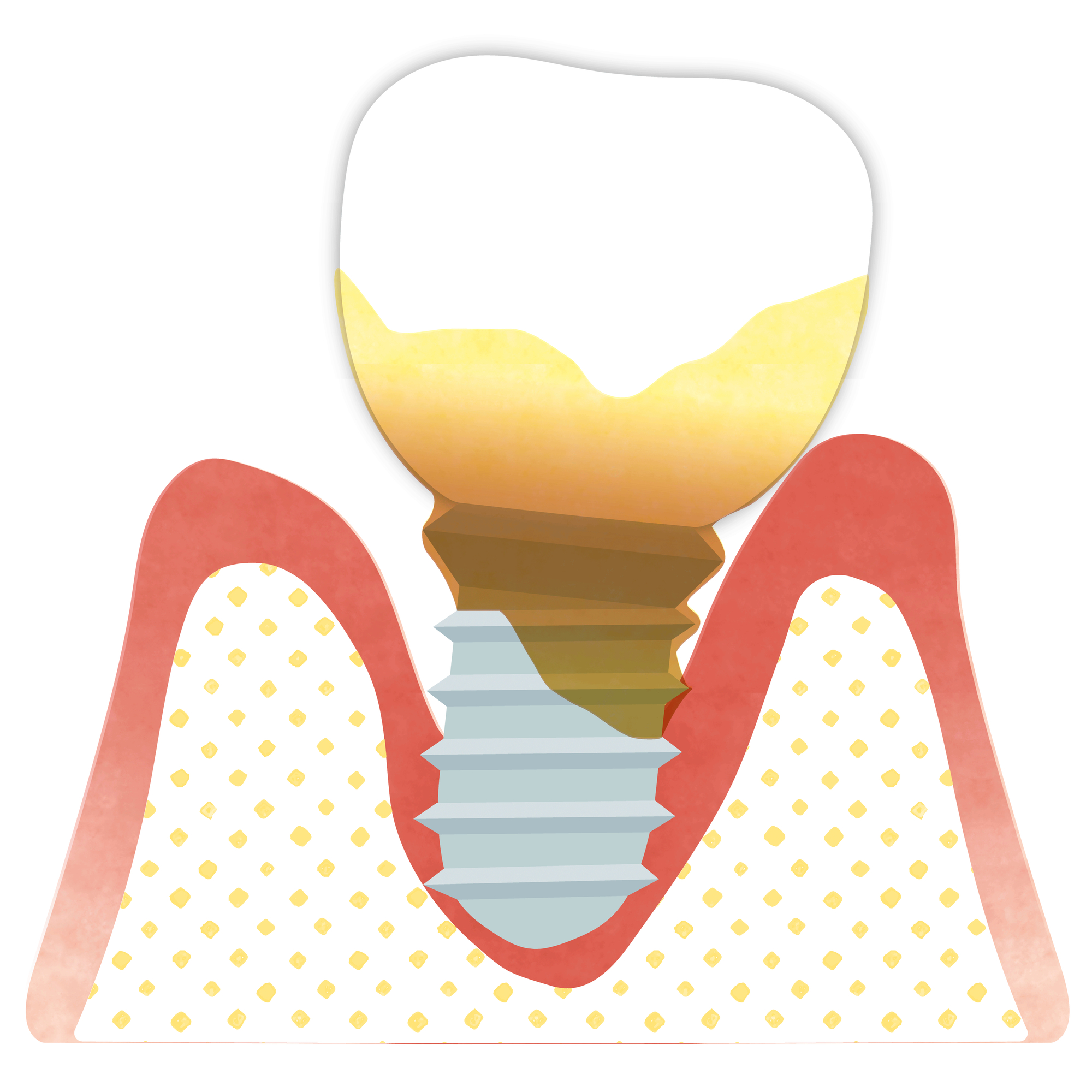

インプラント周囲炎は、歯科インプラント周囲の軟組織や硬組織(骨)に炎症が生じる疾患です。一般的な歯周病と似ていますが、天然歯ではなくインプラントという人工物を支える組織に発生するという点で異なります。まずはインプラント周囲炎の基本的な理解から始めましょう。

インプラント周囲炎は歯周病とどう違う?

インプラント周囲炎は、インプラント周囲の軟組織に限局した炎症である「インプラント周囲粘膜炎」から進行し、さらに深部の骨組織にまで炎症が及んだ状態を指します。天然歯の歯周病と似ていますが、インプラント周囲炎は進行が早く、症状が現れてからの悪化スピードが速いという特徴があります。これは、インプラントと骨の結合様式が天然歯と異なり、防御機構が弱いためです。

天然歯の場合、歯と歯肉の間には歯根膜という組織があり、炎症から歯を守る役割を果たしています。一方、インプラントには歯根膜がなく、直接骨と結合しているため、一度炎症が始まると急速に骨に影響を及ぼしやすいのです。

インプラント周囲炎の初期症状

インプラント周囲炎の初期段階では、明確な自覚症状がないことも多く、発見が遅れる原因となっています。しかし、注意深く観察することで以下のような初期症状に気づくことができます。インプラント周囲の歯肉の軽度の赤みや腫れは、初期段階で最も一般的に見られる症状です。歯ブラシで軽く刺激しただけで出血するようになることもあります。

また、口臭が気になるようになったり、インプラント周囲を指で押すと軽い違和感を感じたりすることもあります。これらの症状は、インプラント周囲粘膜炎の段階であり、この時点で適切な処置を行えば、比較的容易に炎症を抑えることが可能です。

中度から重度の症状

初期症状を放置すると、炎症は次第に深部へと進行し、より深刻な症状が現れるようになります。中度の症状では、歯肉の腫れと赤みが顕著になり、歯ブラシを使わなくても自然に出血することがあります。また、インプラント周囲から膿が出ることもあります。

さらに進行すると、インプラント周囲の骨が吸収され始め、インプラントのぐらつきや咬合時の痛みを感じるようになります。これは非常に危険な兆候であり、インプラントの機能や安定性が脅かされている状態です。骨吸収が進むと、最終的にはインプラントが脱落してしまう可能性もあります。

| 進行度 | 主な症状 | 対応の緊急性 |

|---|---|---|

| 初期(インプラント周囲粘膜炎) | 軽度の歯肉の赤み・腫れ、ブラッシング時の出血 | 早めの歯科受診が望ましい |

| 中度(初期インプラント周囲炎) | 明らかな歯肉の腫れ、自然出血、膿の排出 | できるだけ早く歯科医院を受診 |

| 重度(進行したインプラント周囲炎) | 骨吸収、インプラントのぐらつき、咬合痛 | 緊急に専門医の診察が必要 |

インプラント周囲炎の症状は、進行度によって大きく異なります。早期発見・早期治療が非常に重要であり、少しでも異変を感じたら専門医に相談することをおすすめします。次の章では、なぜインプラント周囲炎が発生するのか、その原因について詳しく見ていきましょう。

インプラント周囲炎の主な原因

続いては、インプラント周囲炎を引き起こす主な要因と、炎症が進行するメカニズムについて解説します。

細菌感染とバイオフィルムの蓄積

インプラント周囲炎の最も一般的な原因は、インプラント周囲への細菌の感染です。口腔内には常に多くの細菌が存在していますが、これらがインプラント周囲に付着し、バイオフィルムと呼ばれる細菌の集合体を形成すると問題が生じます。バイオフィルムは通常の歯磨きだけでは完全に除去することが難しく、時間の経過とともに成熟していくと強固な構造になります。

特にインプラントと歯肉の境目や、インプラント周囲の溝(ポケット)には細菌が溜まりやすく、適切な口腔ケアを行わないとバイオフィルムが蓄積し、炎症の原因となります。また、インプラントの表面は天然歯と異なり、微細な凹凸があるため、一度細菌が付着すると除去しにくいという特徴もあります。

不適切な口腔ケアや生活習慣の影響

日常的な口腔ケアの不足は、インプラント周囲炎の重大なリスク要因です。特に、インプラント特有の形状や位置に合わせたブラッシング方法を習得していない場合、汚れが残りやすくなります。インプラント治療後は天然歯以上に丁寧な口腔ケアが求められますが、「人工物だから虫歯にならない」という誤った認識から、ケアを怠ってしまうケースも少なくありません。

また、喫煙は口腔内の血流を悪化させ、免疫機能を低下させるため、インプラント周囲炎のリスクを大幅に高めます。喫煙者はインプラント周囲炎の発症率が非喫煙者の2〜3倍になるという研究結果もあります。さらに、過度の飲酒や偏った食生活、ストレスなどの生活習慣も間接的に影響を及ぼす可能性があります。

全身疾患や免疫力の低下

全身の健康状態もインプラント周囲炎の発症に大きく関わっています。特に糖尿病は、血糖値のコントロールが不良な場合、感染に対する抵抗力が低下し、インプラント周囲炎のリスクが高まります。糖尿病患者は血管の微小循環障害により組織の治癒能力が低下するため、インプラント周囲の組織が炎症に対して脆弱になりやすいのです。

また、自己免疫疾患や骨粗鬆症、ステロイド治療を受けている方なども、インプラント周囲の組織の健康維持が難しくなる場合があります。加齢による免疫力の低下も、インプラント周囲炎のリスク要因となります。これらの全身的な要因は、インプラント治療前の評価と治療後の継続的な管理において特に注意が必要です。

インプラント治療に関連する要因

インプラント治療自体に関連する要因もインプラント周囲炎のリスクに影響します。例えば、インプラントの位置や角度が不適切な場合、力がインプラントに均等にかからず、周囲の骨に過度の負担がかかることがあります。また、上部構造(人工の歯の部分)のデザインが不適切で清掃性が悪い場合も、細菌が蓄積しやすくなります。

さらに、インプラント周囲に十分な角化歯肉(固い歯肉)がない場合、細菌の侵入に対するバリア機能が低下し、感染リスクが高まります。インプラント手術時の技術的な問題や、術後の治癒過程における合併症も、長期的にインプラント周囲炎のリスクを高める可能性があります。

| 原因カテゴリー | 具体的な要因 | リスク軽減策 |

|---|---|---|

| 細菌感染 | バイオフィルムの蓄積、歯垢の残留 | 適切な口腔ケア、定期的なプロフェッショナルクリーニング |

| 生活習慣 | 喫煙、過度の飲酒、ストレス | 禁煙、適度な飲酒、ストレス管理 |

| 全身疾患 | 糖尿病、骨粗鬆症、免疫不全 | 疾患のコントロール、定期的な全身管理 |

| 治療関連 | 不適切なインプラント位置、清掃性の悪い上部構造 | 経験豊富な専門医による治療、適切な治療計画 |

インプラント周囲炎の原因は多岐にわたり、これらが複合的に作用して発症することもあります。

インプラント周囲炎の治療方法

インプラント周囲炎を発見したら、その進行度に応じた適切な対応が必要です。初期段階であれば比較的簡単な処置で改善する可能性がありますが、進行した状態では専門的で複雑な治療が必要になることもあります。ここでは、症状の進行度別の対処法と治療方法について詳しく解説します。

初期症状が現れた時の対応

インプラント周囲の軽度の腫れや出血などの初期症状に気づいたら、まずは自宅でのケアを見直すことが重要です。インプラント周囲の清掃を特に丁寧に行い、歯間ブラシやフロスを使って細部まで清掃することで、初期の炎症が改善することもあります。また、抗菌作用のあるマウスウォッシュの使用も効果的です。

しかし、自宅でのケアだけに頼らず、できるだけ早く歯科医院を受診することをおすすめします。歯科医師は専門的な診査を行い、インプラント周囲粘膜炎の段階であれば、プロフェッショナルクリーニングによってバイオフィルムを除去し、炎症を抑えることができます。この段階での適切な対応が、より深刻な状態への進行を防ぐ鍵となります。

中度の症状に対する専門的治療

中度のインプラント周囲炎では、より積極的な治療アプローチが必要になります。歯科医院では、特殊な器具や機器を用いて、インプラント表面の汚れや細菌を徹底的に除去します。具体的には、チタン専用のスケーラーやエアーフロー、超音波デバイスなどを使用したデブライドメント(清掃)が行われます。

場合によっては、抗菌薬の局所投与や服用が処方されることもあり、これにより細菌感染を抑制し、炎症の沈静化を図ります。また、クロルヘキシジンなどの抗菌成分を含む洗口液の使用が指示されることもあります。中度の症状では、治療後のフォローアップが特に重要で、数週間後に再評価を行い、治療の効果を確認します。

重度の症状に対する外科的アプローチ

インプラント周囲炎が進行し、骨吸収が生じているような重度の場合は、外科的な治療が必要になることがあります。外科的治療では、歯肉を切開して直接インプラント表面にアクセスし、徹底的な洗浄と汚染された組織の除去を行います。

骨吸収が著しい場合は、骨再生療法(GBR:Guided Bone Regeneration)を併用して、失われた骨を回復させる試みが行われることもあります。これには、人工骨や自家骨、骨補填材などを用いた骨造成や、メンブレン(膜)を使用して骨の再生を促す方法があります。

非常に重度の症状で、インプラントの動揺が顕著な場合は、インプラントの除去(撤去)が必要になることもあります。その場合、炎症が鎮静化した後に、条件が整えば再度インプラント治療を検討することができます。

治療後のフォローアップと再発防止

インプラント周囲炎の治療後は、定期的なフォローアップが非常に重要です。治療直後は比較的短い間隔(1〜3ヶ月)で再診し、症状の改善状況を確認します。その後も3〜6ヶ月ごとの定期検診を継続し、インプラント周囲の健康状態を維持することが推奨されます。

再発防止のためには、専門的なクリーニングと自宅でのケアの両方が欠かせません。歯科医院での定期的なプロフェッショナルクリーニングにより、自分では取り除けない汚れや細菌を除去します。同時に、自宅でのケア方法を見直し、インプラント周囲を効果的に清掃する技術を習得することも重要です。

| 症状の進行度 | 主な治療法 | 治療後のケア |

|---|---|---|

| 初期(インプラント周囲粘膜炎) | プロフェッショナルクリーニング、口腔衛生指導 | 1〜3ヶ月ごとの定期検診、丁寧な自宅ケア |

| 中度(初期インプラント周囲炎) | 機械的デブライドメント、抗菌薬療法 | 2〜3ヶ月ごとの定期検診、専門的クリーニング |

| 重度(進行したインプラント周囲炎) | 外科的治療、骨再生療法、場合によりインプラント除去 | 厳密なフォローアップ、リスク因子の徹底管理 |

インプラント周囲炎の治療は、症状の進行度や個々の状況によって異なります。早期発見・早期治療が最も効果的であり、定期的な歯科検診を通じて、インプラントの状態を専門家に評価してもらうことが重要です。次の章では、インプラント周囲炎を予防するための効果的な方法について解説します。

まとめ

インプラント周囲炎は、早期発見と適切な対応が非常に重要な疾患です。初期症状である歯肉の赤みや腫れ、出血などに気づいたら、すぐに歯科医院を受診しましょう。進行すると治療が複雑になり、最悪の場合はインプラントの脱落につながることもあります。

予防のためには、インプラント特有の構造に合わせた丁寧な口腔ケアが基本です。柔らかめの歯ブラシや補助用具を使用し、特にインプラントと歯肉の境目を意識して清掃することが重要です。また、3〜6ヶ月ごとの定期検診を欠かさず、専門的なクリーニングを受けることで、問題を早期に発見・対処できます。

喫煙や糖尿病などのリスク因子がある方は、特に注意が必要です。禁煙や血糖値のコントロールなど、生活習慣の改善も重要な予防策となります。インプラントは適切なケアを続けることで、長期間にわたって機能と審美性を維持することができます。

日本歯科札幌では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのインプラント治療を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。